27 августа 2025 г. Ученые раскрыли связь строения литосферы Северного Тибета с механизмами ее деформации. Работа опубликована в Gondwana Research.

Тибетское нагорье образовалось в результате столкновения Индийской и Азиатской плит в кайнозойской эре. Для нагорья характерен асимметричный рельеф. До сих пор неизвестно, связана ли эта особенность с глубинным строением и особенностями деформации литосферы, и если связана, то каким образом. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, ученые пытаются построить комплексную модель литосферы и верхней мантии Северного Тибета. Поскольку дифференциация плотности является одной из основных движущих сил тектонических процессов, построение реалистичной плотностной модели является ключевой задачей.

Существует две основные модели, объясняющие эволюцию Северного Тибета. Согласно первой, ключевую роль играет отрыв части литосферной плиты. В результате столкновения Индийской и Азиатской плит произошел значительный поддвиг Индийской плиты под Азиатскую. К миоценовой эпохе нижняя часть литосферы Индийской плиты отделилась и погрузилась в мантию, что привело к быстрому подъему плато. В поддержку этой гипотезы указывает относительно низкая плотность подкорового слоя.

Вторая модель эволюции Северного Тибета предполагает, что после столкновения Индийской и Азиатской плит произошло активирование шовных зон Бангонг–Нуцзян и Цзиньша. Этот процесс сопровождался субдукцией литосферы, то есть погружением отдельных блоков земной коры под соседние тектонические структуры. Считается, что подобная деформация могла способствовать постепенному поднятию плато. Косвенным подтверждением данного сценария было бы наличие относительно высокой плотность подкорового слоя.

До настоящего времени сейсмические методы оставались основными при исследовании строения литосферы Тибета. Однако распределение сейсмических скоростей не позволяет построить окончательную модель, так они зависят сложным образом как от плотности пород, так и от температуры.

Таким образом, ключом к определению наиболее достоверной модели является комплексный анализ всех данных, включая гравитационное поле, дающее информацию о распределении плотности. В результате такого анализа была построена трехмерная плотностная модель литосферы и подстилающей ее мантии. Исследование провели главный научный сотрудник Геофизического центра РАН д.ф.-м.н. М. К. Кабан совместно с коллегами из Технологического университета Чэнду, Геологической службы Китая и Потсдамского центра им. Гельмгольца.

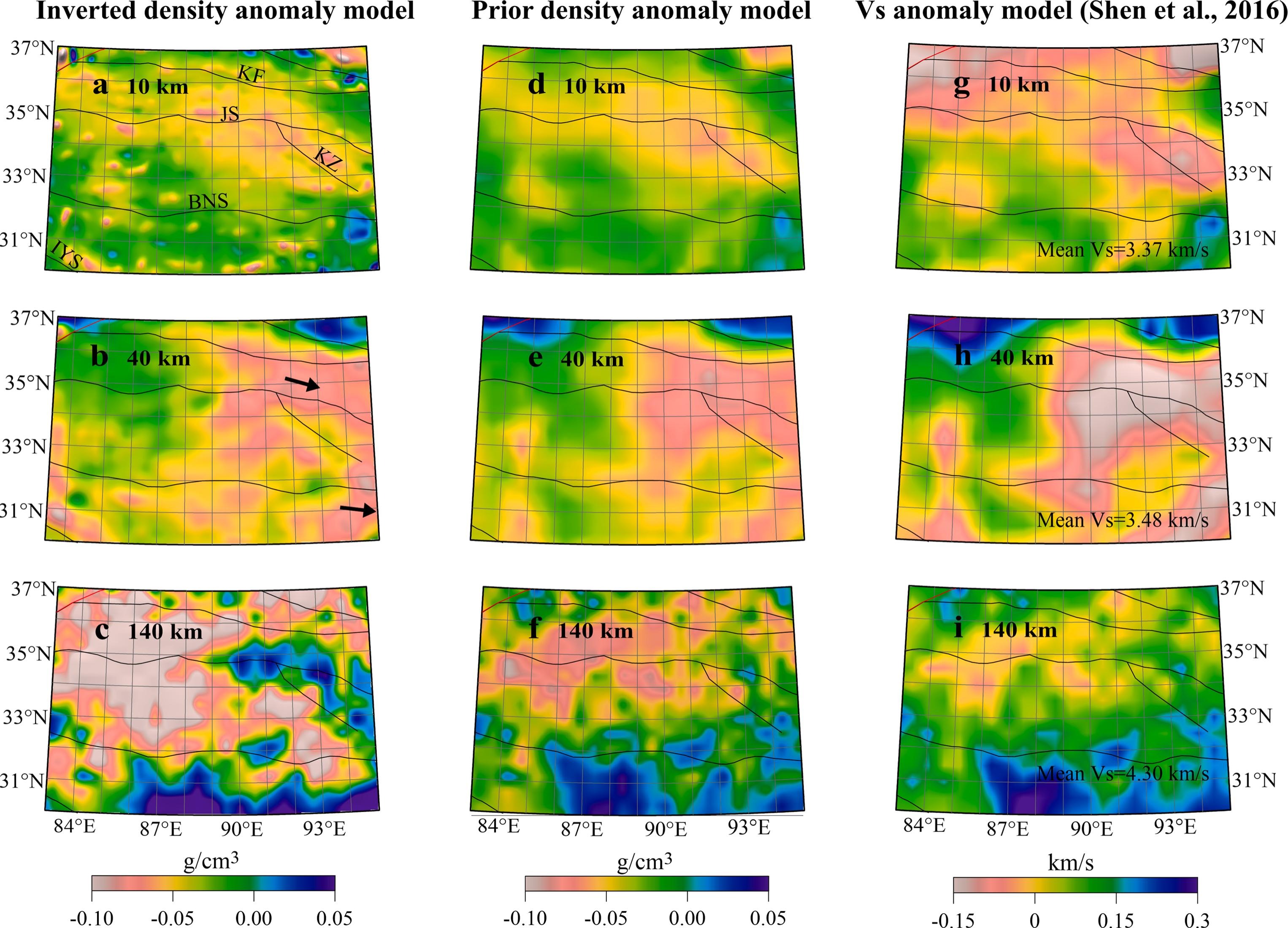

Полученные результаты выявили существенные вариации плотности верхней мантии в районе шовной зоны Цзиньша, выраженные в резком контрасте между западным и восточным сегментами региона. В западной части на глубинах до ~100 км зафиксирована выраженная аномалия пониженной плотности (менее 0,1 г/см³), тогда как восточный сегмент демонстрирует область повышенной плотности (~0,05 г/см³). Эти данные указывают на то, что оба механизма деформации литосферы под Северным Тибетом имеют место: на западе наиболее вероятен отрыв литосферных корней, тогда как восточная часть характеризуется продолжающейся внутриконтинентальной субдукцией. Последствия первого процесса включают быстрое поднятие плато и развитие вулканической активности, в то время как второй сопровождается активизацией крупных разломных систем и восточным смещением связанных с ними террейнов – ограниченных разрывами тектонических блоков. Полученные результаты позволяют по-новому интерпретировать механизмы формирования асимметричного рельефа, особенности вулканической активности и процессы деформации земной коры Тибетского нагорья.

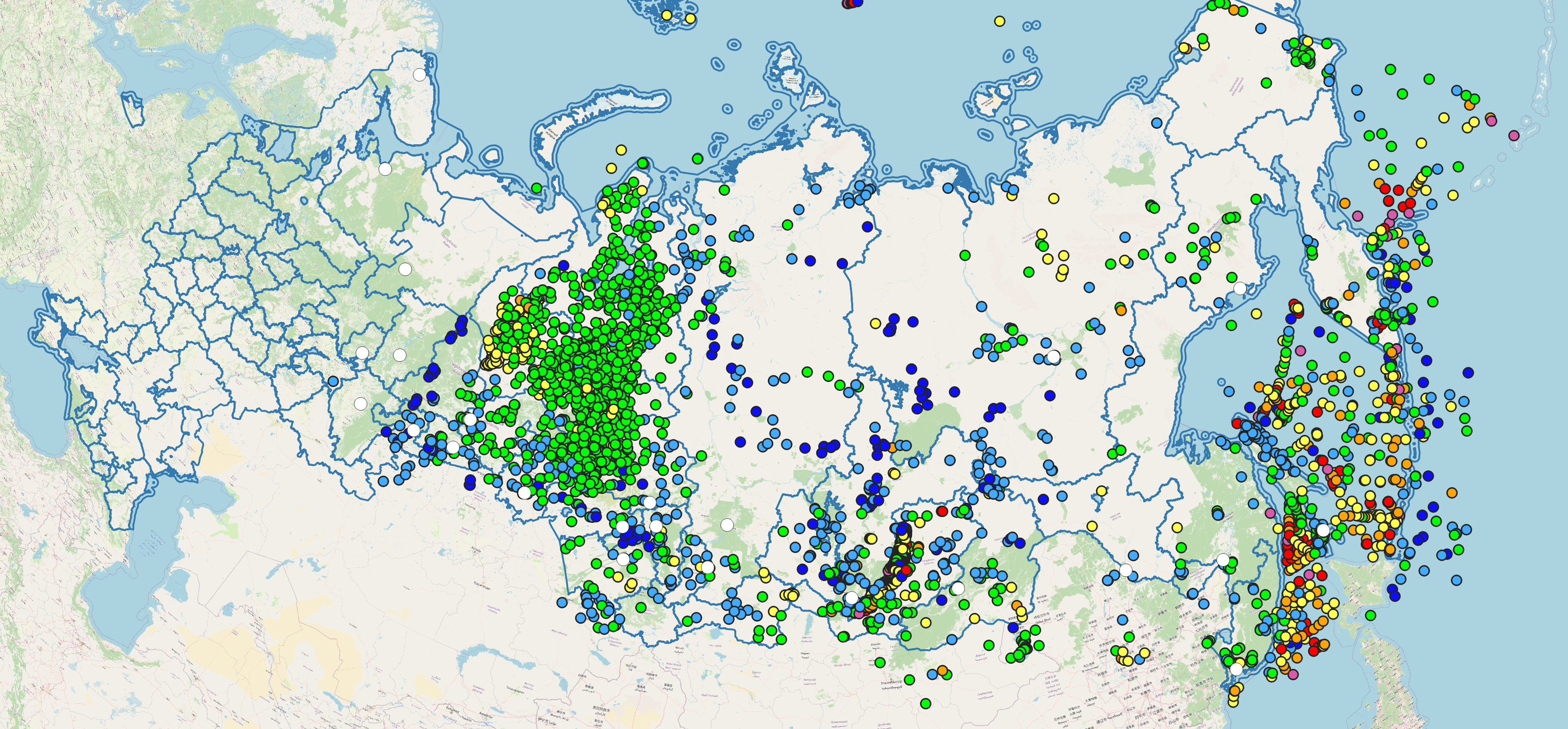

Модели аномалий плотности литосферы.

Модели аномалий плотности литосферы.

Научный совет РАН по изучению Арктики

Научный совет РАН по изучению Арктики